目次

スタートアップにとって、事業を成長させるための優秀なエンジニア採用は、経営における最重要課題の一つです。しかし、知名度や資金力で勝る大手企業との人材獲得競争は激しく、多くのスタートアップが苦戦を強いられています。本記事では、スタートアップがエンジニア採用で直面する課題を明らかにし、それらを乗り越えて採用を成功させるための具体的な戦略と手法を、成功事例を交えながら詳しく解説します。

【関連記事】スタートアップの採用戦略を徹底解説!成功に導く5つのポイントとは? | Hitorime

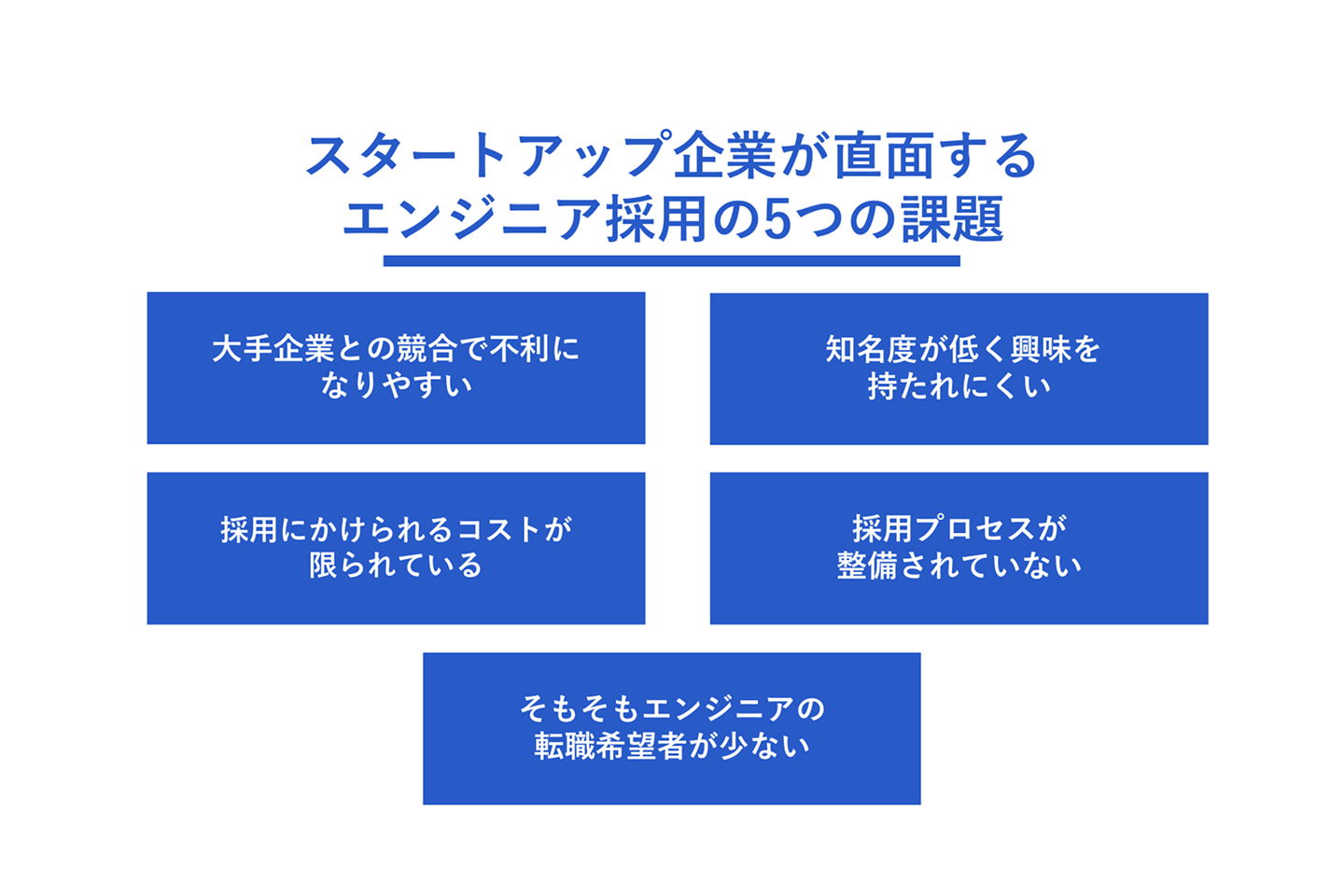

スタートアップ企業が直面するエンジニア採用の5つの課題

スタートアップがエンジニア採用を進める上では、大手企業とは異なる特有の課題が存在します。まずは、どのような困難が待ち受けているのかを正しく認識することが、成功への第一歩となります。

大手企業との競合で不利になりやすい

エンジニア採用市場は、慢性的な人材不足により極端な「売り手市場」となっています。 その中で、スタートアップは給与や福利厚生といった待遇面で大手企業に見劣りすることが多く、優秀な人材ほど大手企業との競合は避けられません。事業の安定性やブランド力でも差があるため、同じ土俵で戦うことは困難です。

知名度が低く興味を持たれにくい

多くのスタートアップは世間的な知名度が低く、求人媒体に情報を掲載しても、そもそも候補者の目に留まらないという課題があります。応募を待つだけの「受け身」の採用活動では、母集団の形成すら難しいのが現実です。候補者に自社の存在を知ってもらい、興味を持ってもらうための能動的なアプローチが不可欠となります。

採用にかけられるコストが限られている

資金調達フェーズにもよりますが、多くのスタートアップは採用活動に潤沢な予算を割くことができません。高額な成果報酬が必要な人材紹介や、大規模な広告出稿は現実的ではないケースが多く、限られたコストの中で最大限の効果を出す工夫が求められます。

| 採用手法 | コスト感 | スタートアップとの相性 |

|---|---|---|

| 人材紹介 | 高い(年収の30-35%が相場) | △(コスト面で負担が大きい) |

| 求人広告 | 中~高(掲載期間で課金) | △(知名度がないと埋もれやすい) |

| ダイレクトリクルーティング | 中(サービス利用料+工数) | 〇(能動的なアプローチが可能) |

| リファラル採用 | 低(インセンティブ設計次第) | ◎(コストを抑え、質も期待できる) |

| マッチングサービス | 低~中(成功報酬型が中心) | ◎(コストを抑え、リスクを減らせる) |

採用プロセスが整備されていない

急成長を目指すスタートアップでは、事業の進捗が優先され、採用体制の構築が後回しにされがちです。その結果、面接官によって評価基準が異なったり、選考プロセスが非効率で候補者を待たせてしまったりと、機会損失を招くケースが少なくありません。

そもそもエンジニアの転職希望者が少ない

国内のエンジニアのうち、積極的に転職活動を行っている「転職顕在層」はごくわずかです。 約7割のエンジニアは「より良い仕事があれば転職したい」と考えているものの、具体的なアクションは起こしていない「転職潜在層」であると言われています。スタートアップが採用を成功させるには、この潜在層にいかにアプローチできるかが鍵となります。

エンジニアがあえてスタートアップ企業を選ぶ場合の理由

大手企業に比べて不利な点が多い一方、あえてスタートアップを選ぶエンジニアも存在します。彼らがスタートアップに惹かれる理由を理解することは、採用活動における自社の魅力の伝え方を考える上で非常に重要です。

技術選定の自由度が高い

スタートアップでは、既存のシステムや古い技術的制約に縛られることなく、最新の技術やフレームワークを柔軟に採用できるケースが多くあります。自分の判断で最適な技術スタックを選び、プロダクト開発に活かせる環境は、技術的好奇心が旺盛なエンジニアにとって大きな魅力となります。

ゼロからサービスを開発できる

「技術的負債」のないクリーンな状態で、ゼロからアーキテクチャ設計や開発に携われることも、スタートアップならではの醍醐味です。サービスの根幹から関わり、自らの手でプロダクトを創り上げていく経験は、エンジニアとしてのキャリアにおいて貴重なものとなります。

事業への貢献を実感しやすい

少人数の組織であるため、一人ひとりの仕事が事業の成長に与えるインパクトをダイレクトに感じることができます。自分のコードがユーザーに価値を届け、ビジネスの成長に直結しているという手応えは、大きなやりがいにつながります。

柔軟な働き方と成果主義の評価制度

リモートワークやフレックスタイム制など、個人の生産性を最大化するための柔軟な働き方を導入しているスタートアップは少なくありません。また、年功序列ではなく、個人の成果や貢献度が正当に評価される文化も、実力主義を好むエンジニアにとって魅力的です。

ストックオプションによる将来性

現時点での給与水準では大手企業に及ばない場合でも、ストックオプションが付与されることで、将来のIPOやM&Aによる大きな経済的リターンを得られる可能性があります。事業の成功を信じ、リスクを取ってでも挑戦したいと考えるエンジニアにとって、これは強力なインセンティブとなります。

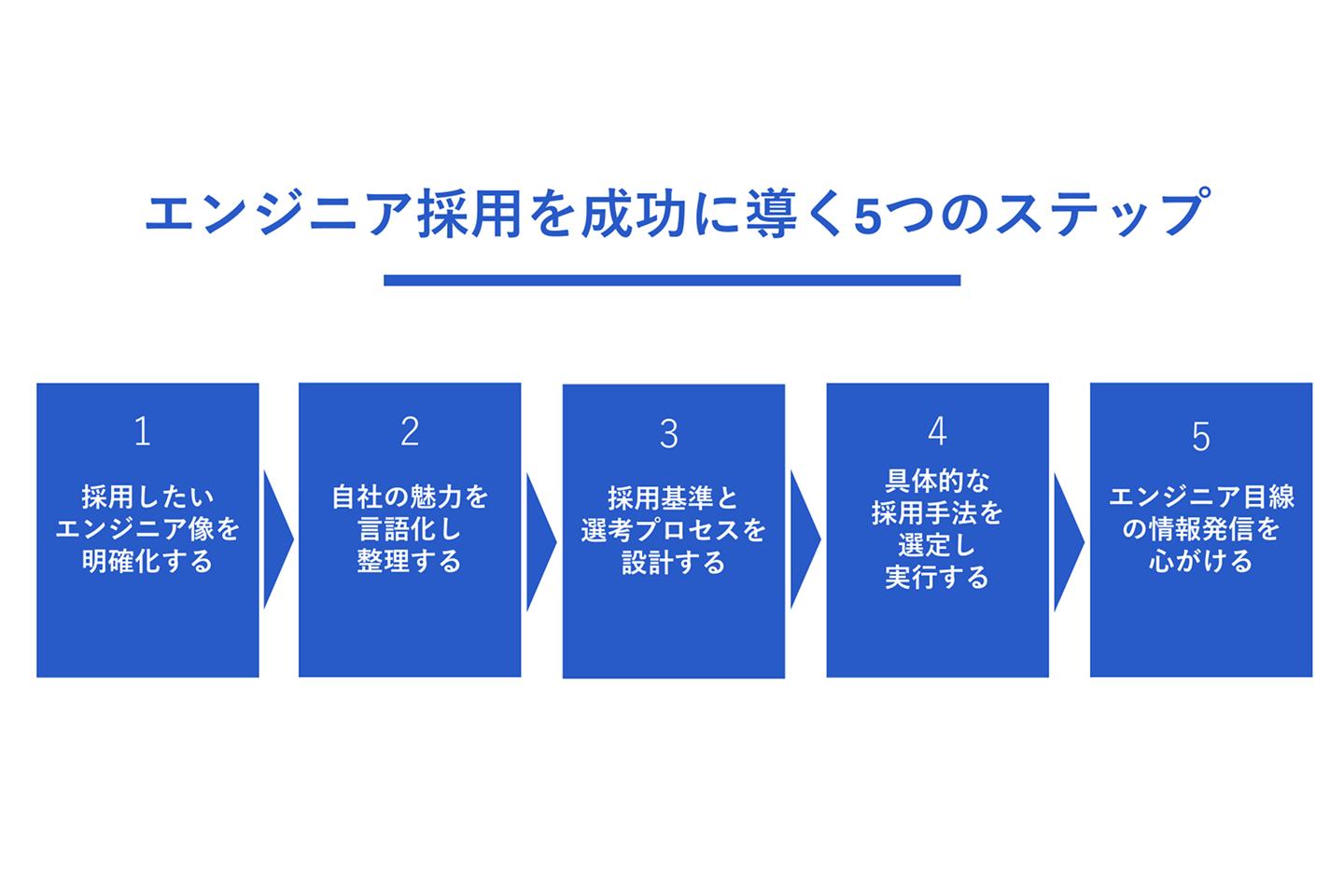

スタートアップ企業のエンジニア採用を成功に導く5つのステップ

スタートアップがエンジニア採用を成功させるためには、場当たり的な活動ではなく、戦略に基づいた体系的なアプローチが必要です。ここでは、採用活動を始める前に踏むべき5つのステップを解説します。

手順1:採用したいエンジニア像を明確化する

まず最も重要なのは、「なぜ、どのようなエンジニアが必要なのか」を解像度高く定義することです。現在の事業課題やプロダクトのロードマップに基づき、必要な技術スキル、経験、そしてカルチャーフィットする人物像を具体的に言語化します。この作業を曖昧にしたまま進めると、採用のミスマッチを引き起こす原因となります。

手順2:自社の魅力を言語化し整理する

次に、先に挙げた「エンジニアがスタートアップを選ぶ理由」を参考に、自社が提供できる魅力を客観的に整理します。技術的な挑戦、事業の将来性、働き方の自由度、チームの文化など、候補者にとって何が魅力的に映るのかを洗い出し、誰もが説明できるように言語化しておくことが重要です。良い面だけでなく、現時点での課題も率直に伝える誠実さが、候補者との信頼関係を築きます。

手順3:採用基準と選考プロセスを設計する

明確にしたエンジニア像と自社の魅力をもとに、具体的な選考プロセスと各段階での評価基準を設計します。書類選考、技術課題、面接(誰が、何回、何を聞くか)といった一連の流れを定義し、社内で共通認識を持つことが、判断のブレを防ぎます。特に、候補者の貴重な時間をもらうという意識を持ち、迅速で質の高い選考体験を提供することを心がけましょう。

手順4:具体的な採用手法を選定し実行する

準備が整ったら、自社のフェーズや採用したいエンジニア像に合わせて、最適な採用手法を選択します。知名度の低さをカバーするためには、応募を待つだけでなく、企業側からアプローチする「攻めの採用」を組み合わせることが不可欠です。複数の手法を組み合わせ、PDCAを回しながら自社に合った勝ちパターンを見つけていきます。

手順5:エンジニア目線の情報発信を心がける

求人票やスカウトメールの文面は、エンジニアの視点に立って作成することが極めて重要です。 開発言語やフレームワークは正式名称で正確に記載し、どのような開発課題に取り組めるのか、チームの文化や開発プロセスはどうなっているのか、といった具体的な情報を盛り込むことで、候補者の興味を引きつけ、ミスマッチを防ぐことができます。

スタートアップ企業におすすめのエンジニア採用手法

限られたリソースの中で採用成果を最大化するために、スタートアップが積極的に活用すべき採用手法を紹介します。

ダイレクトリクルーティングで潜在層へアプローチする

ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースに登録されている候補者に直接スカウトを送る採用手法です。転職潜在層にもアプローチでき、知名度に左右されにくいのが大きなメリットです。なぜあなたに連絡したのか、という個別のメッセージで熱意を伝えることが成功の鍵となります。

リファラル採用で質の高いマッチングを実現する

リファラル採用は、社員や知人からの紹介を通じて候補者を見つける手法です。採用コストを大幅に抑えられるだけでなく、紹介者によって候補者のスキルや人柄がある程度スクリーニングされているため、カルチャーフィットしやすく、質の高いマッチングが期待できます。

SNSや技術ブログで継続的に情報発信する

Twitterやnoteなどを活用して、自社の技術的な取り組みや開発チームの日常を発信することは、コストをかけずに認知度を高め、採用ブランディングを構築する上で非常に有効です。 テックブログなどで有益な情報を発信し続けることで、エンジニアコミュニティ内での信頼を獲得し、将来の候補者となるタレントプールを形成できます。

副業や業務委託からの正社員登用を活用する

いきなり正社員としての採用にこだわらず、まずは副業や業務委託としてプロジェクトに参加してもらうという形も有効です。実際の業務を通じて、お互いのスキルやカルチャーフィットを見極めることができるため、採用後のミスマッチを大幅に減らすことができます。

エンジニア特化型の求人媒体を利用する

総合的な求人媒体だけでなく、エンジニアの登録者が多い特化型の媒体を活用することで、効率的にターゲット層へリーチできます。この際も、求人票の内容をエンジニア目線で作り込むことが応募の質を高める上で重要です。

マッチングサービスを活用する

マッチングサービスは、エンジニアと企業が直接つながるためのプラットフォームを活用した採用手法です。転職潜在層を含む多くのエンジニアが登録しており、企業側から候補者へ能動的にアプローチできるのが特徴となります。

スタートアップにとっての大きなメリットは、求人媒体などでは出会えない層のエンジニアに自社のビジョンや魅力を直接伝えられる点でしょう。また、エージェントと比較して採用コストを抑えやすい傾向にあることも、リソースが限られるフェーズでは魅力的なポイントです。

弊社では限られたリソースでも効率的に求職者と出会える「1人目ポジション」特化のHitorimeという採用マッチングサービスを提供しています。Hitorimeでは、1人目ポジションというチャレンジングなポストに挑戦したい人材を、より早く、より効率的に繋がる事が出来ます。

採用リソースが限られており、母集団形成が難しいスタートアップ企業の皆様にも初期費用無料でコストを抑えてご導入いただけますので、Hitorimeについてさらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

採用担当者の方へ | Hitorime | CXO、事業責任者、1人目エンジニアなどの1人目ポジションの採用しか出来ない採用マッチングサービス

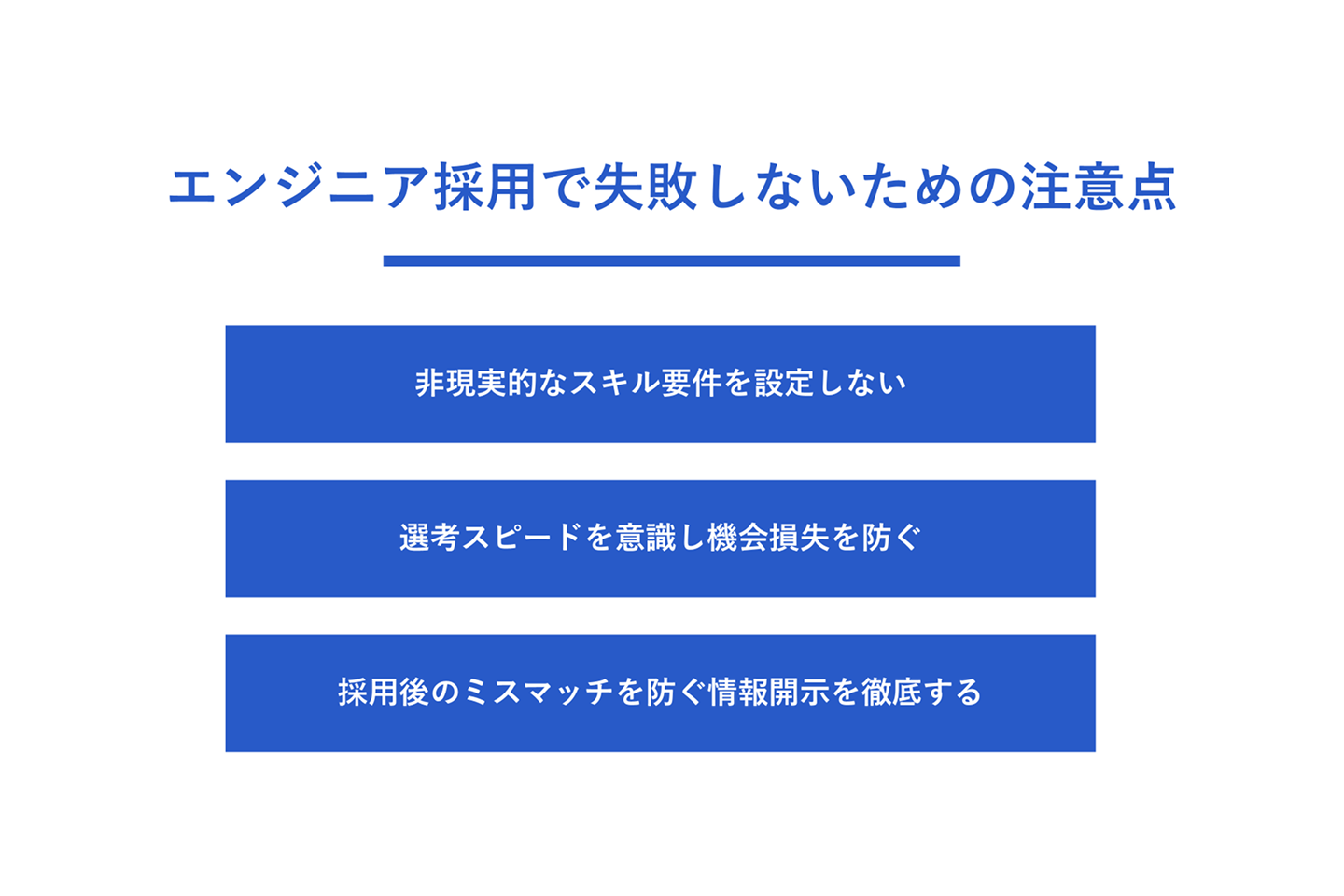

スタートアップ企業がエンジニア採用で失敗しないための注意点

最後に、スタートアップがエンジニア採用で陥りがちな失敗とその対策について解説します。

非現実的なスキル要件を設定しない

理想を追い求めるあまり、スーパーマンのような過剰なスキル要件を設定してしまうと、応募のハードルが上がりすぎ、母集団形成が困難になります。 求める要件は「必須(Must)」と「歓迎(Want)」に明確に分け、現時点でのスキルだけでなく、学習意欲やポテンシャルも評価対象に含める柔軟な姿勢が重要です。

選考スピードを意識し機会損失を防ぐ

優秀なエンジニアは、常に複数の企業からアプローチを受けています。 書類選考の結果通知や面接日程の調整に時間がかかると、その間に他社に決まってしまうリスクが高まります。応募から内定までを可能な限り迅速に進めるためのプロセスを構築し、候補者体験を損なわないよう配慮することが、競争優位性につながります。

採用後のミスマッチを防ぐ情報開示を徹底する

採用したいという気持ちが先行するあまり、自社の良い面ばかりを伝えてしまうと、入社後のギャップによる早期離職の原因となります。 現在抱えている技術的な課題や、事業の不確実性といったネガティブな情報も正直に開示することで、候補者は納得感を持って意思決定ができ、長期的な信頼関係につながります。

スタートアップ企業のエンジニア採用成功事例

ここでは、独自の工夫によってエンジニア採用に成功しているスタートアップの事例を2社紹介します。

BASE株式会社の事例

ネットショップ作成サービスを提供するBASE株式会社は、CTO自らがダイレクトリクルーティングに注力しました。 一人ひとりの候補者に対して「なぜあなたに注目したのか」を具体的に伝える"ラブレター型"のスカウトメールを送ることで高い返信率を実現。同時に、テックブログやイベント登壇などを通じた情報発信にも力を入れ、採用ブランディングを確立しました。

BULB株式会社の事例

北海道を拠点とするBULB株式会社は、採用広報に注力することでエンジニア採用に成功しています。社員インタビューや社内イベント紹介、転職秘話など多様なコンテンツを継続的に発信したことで、地元人材だけでなく全国からのU・Iターン人材の獲得も実現。地方企業でも効果的な情報発信により、優秀なエンジニアの採用が可能であることを証明しました。

まとめ

スタートアップのエンジニア採用は、多くの困難を伴う挑戦です。しかし、自社のフェーズと課題を正しく認識し、スタートアップならではの魅力を的確に伝え、戦略的に採用活動を進めることで、事業成長の核となる優秀なエンジニアを獲得することは十分に可能です。本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ貴社の採用戦略を見直し、成功へと繋げてください。

スタートアップ採用で1人目人材を見つけるなら、Hitorimeがおすすめです。

1人目ポジション特化の採用マッチングサービスで、エンジニアやCxO、新規事業責任者など重要なポストの人材と効率的に出会えます。募集掲載からスカウト機能まで基本利用料は無料のため、採用活動をコストを抑えながら加速できます。