目次

企業の成長に不可欠な人材採用。しかし、「募集をかけても応募が集まらない」「ターゲットとは違う人材からの応募ばかり」といった悩みを抱える採用担当者の方は少なくありません。その課題の根源には、「母集団形成」がうまくいっていない可能性があります。この記事では、採用活動の最初のステップである母集団形成の重要性から、母集団を増やすための具体的な手法、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。

母集団形成とは?採用活動の成功を左右する重要な第一歩

採用活動を始めるにあたり、まず理解しておくべき「母集団形成」の基本的な意味と、その重要性について解説します。

母集団形成の基本的な意味

母集団形成とは、自社の求人に興味や関心を持つ可能性のある、潜在的な候補者全体を集める活動のことを指します。単に応募者を集めるだけでなく、自社の採用要件に合致する可能性のある人材の集団を形成することが目的です。この母集団の「量」と「質」が、その後の採用活動全体の成果を大きく左右します。

なぜ今、母集団形成が重要なのか

労働人口の減少や働き方の多様化により、企業の人材獲得競争は激化しています。従来の「待ち」の採用スタイルでは、優秀な人材に出会う機会は減少する一方です。企業側から積極的に潜在候補者にアプローチし、自社の魅力を伝え、興味を持ってもらう能動的な活動、つまり母集団形成の重要性が高まっています。質の高い母集団を形成できれば、採用の成功確率を高めるだけでなく、企業の持続的な成長にも繋がります。

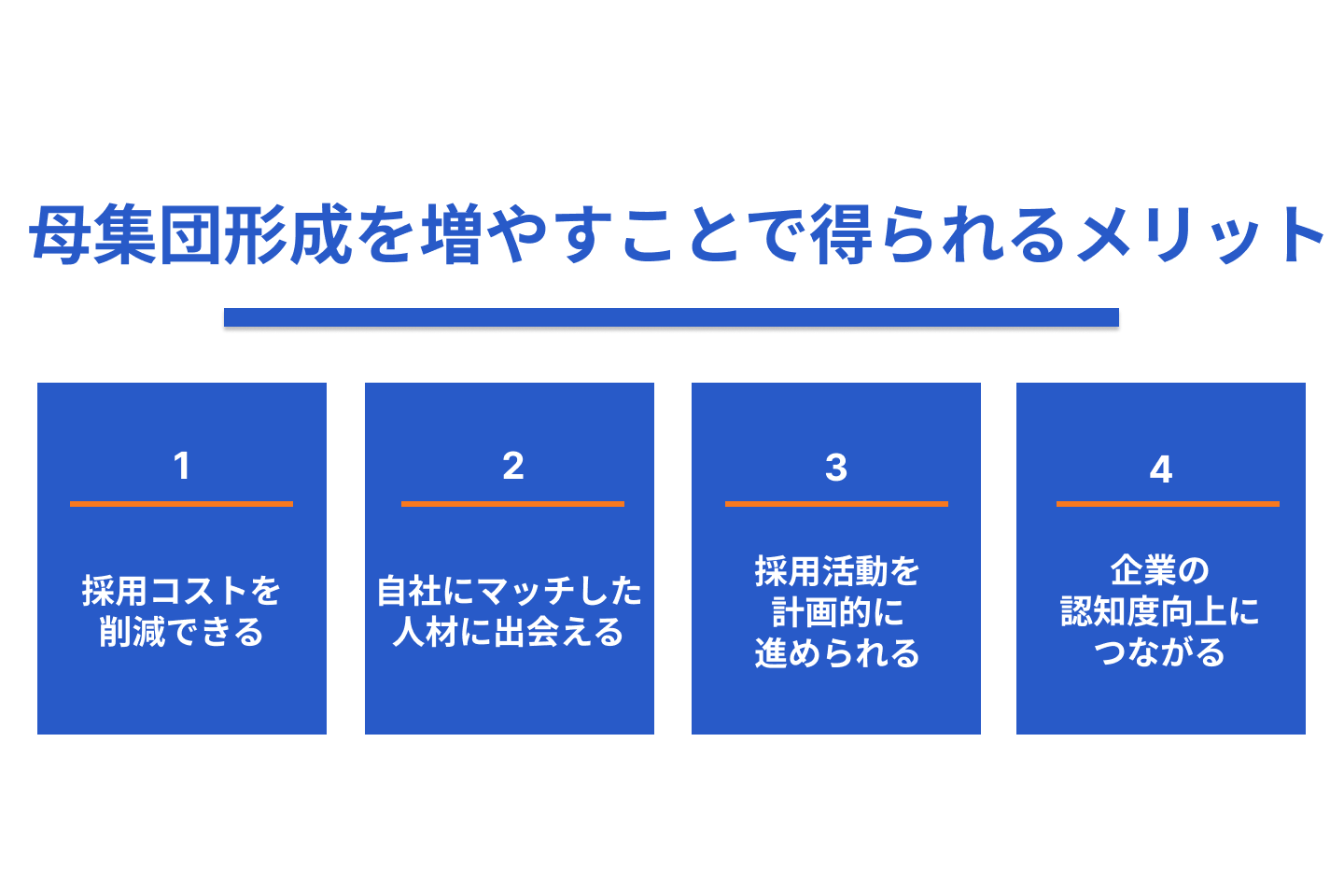

母集団を増やすことで得られる4つのメリット

質の高い母集団を形成することは、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットについて具体的に見ていきましょう。

メリット1:採用コストを削減できる

母集団形成がうまくいかないと、採用目標を達成するために追加で求人広告を出したり、採用活動期間が長引いたりして、結果的にコストが増大します。一方で、自社にマッチする人材を効率的に集めることができれば、選考プロセスもスムーズに進み、採用にかかる全体的なコストを抑制することが可能です。

メリット2:自社にマッチした人材に出会える

母集団形成の段階で、自社の求める人物像や文化を明確に発信することで、それに共感する人材が集まりやすくなります。これにより、スキルや経験だけでなく、価値観のマッチング精度も高まり、入社後の定着率向上や早期活躍が期待できます。ミスマッチによる早期離職のリスクを低減できる点は大きなメリットです。

メリット3:採用活動を計画的に進められる

十分な母集団が形成されていれば、事業計画に基づいた採用目標に対して、安定的に候補者を確保できます。応募者数に一喜一憂することなく、計画的に選考を進めることが可能です。また、将来的な事業拡大を見据え、タレントプールとして候補者と継続的に関係を築くといった戦略的な採用活動も展開しやすくなります。

メリット4:企業の認知度向上につながる

母集団形成のための活動は、採用候補者だけでなく、より広い層に対して自社の事業内容やビジョン、働く環境の魅力を伝える機会となります。SNSやオウンドメディアでの情報発信は、採用ブランディングの一環として機能し、企業の認知度やイメージ向上にも貢献します。これにより、将来的な採用候補者の獲得にも繋がります。

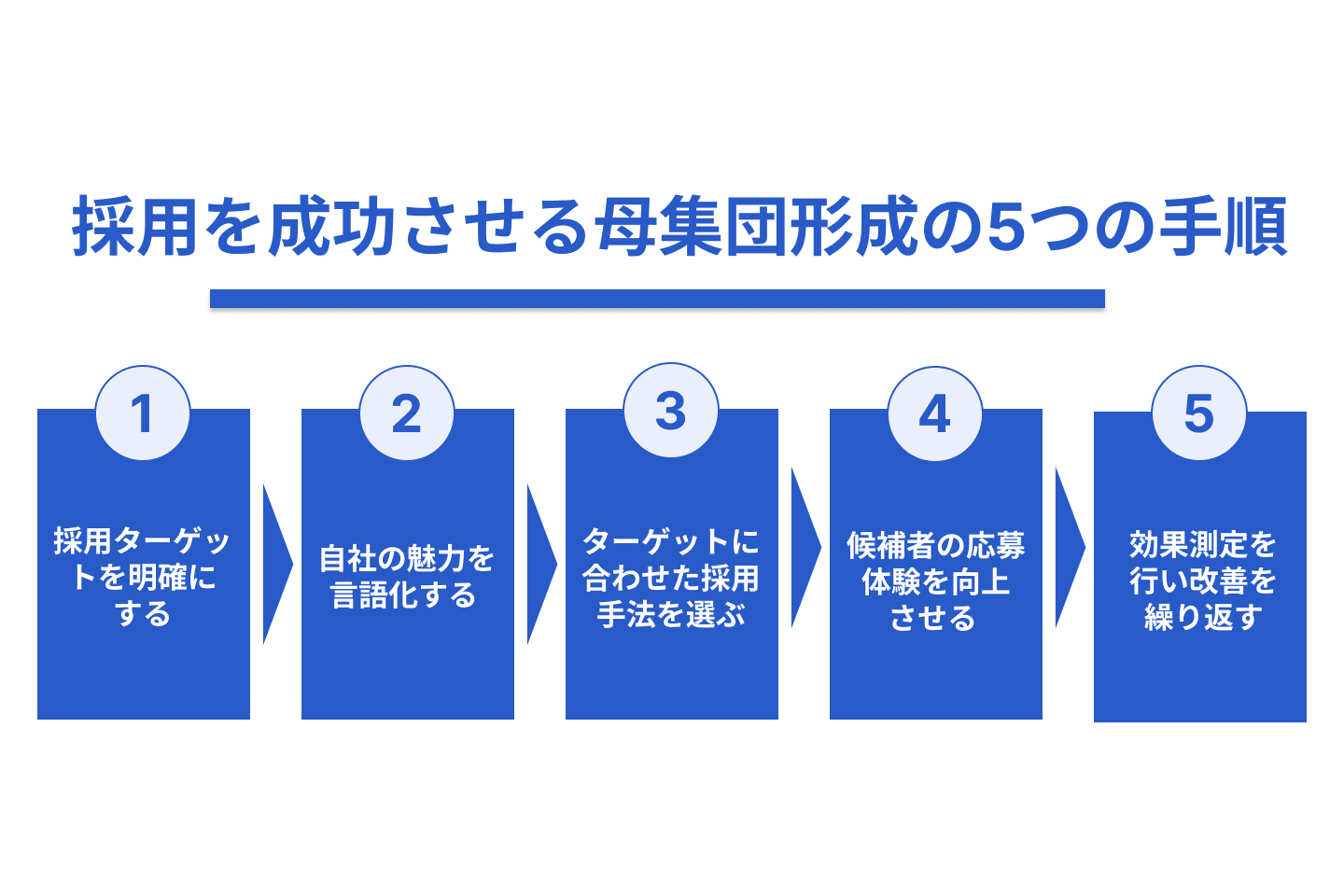

採用を成功させる母集団形成の5つの手順

効果的な母集団形成は、やみくもに行っても成功しません。ここでは、採用成功の確率を高めるための基本的な5つの手順を解説します。

手順1:採用ターゲット(ペルソナ)を明確にする

まず最初に、「どのような人材を採用したいのか」を具体的に定義します。年齢や性別といったデモグラフィック情報だけでなく、価値観、志向性、スキル、経験といったサイコグラフィック情報まで詳細に設定した「ペルソナ」を作成することが重要です。ペルソナが明確になることで、アプローチすべき場所や伝えるべきメッセージが具体的になります。

手順2:自社の魅力を言語化する(EVP)

次に、採用ターゲットに対して自社の何をアピールするのかを整理します。これは「EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)」と呼ばれ、給与や待遇だけでなく、事業の社会性、独自の文化、成長機会、働きがいなど、候補者にとって魅力的だと感じる価値を言語化することです。このEVPが、他社との差別化を図る上で重要な要素となります。

手順3:ターゲットに合わせた採用手法を選ぶ

設定したペルソナが、普段どのような媒体で情報収集しているのかを考え、最適な採用手法を選択します。例えば、若手エンジニアであれば技術系のイベントやSNS、ハイクラス層であれば人材紹介やダイレクトリクルーティングなど、ターゲットによって効果的な手法は異なります。複数の手法を組み合わせることも有効です。

手順4:候補者の応募体験を向上させる

候補者が企業の求人情報を認知してから応募、選考、内定に至るまでの一連の体験(候補者体験)を向上させることも重要です。応募フォームが複雑であったり、選考結果の連絡が遅かったりすると、候補者は離脱してしまいます。スムーズで誠実なコミュニケーションを心がけ、候補者の入社意欲を高める工夫が必要です。

手順5:効果測定を行い改善を繰り返す

母集団形成は一度行ったら終わりではありません。各採用手法からの応募数や採用決定率などのデータを測定し、効果を検証します。どの手法がターゲット層の獲得に繋がったのか、どのメッセージが響いたのかを分析し、継続的に改善を繰り返す(PDCAサイクルを回す)ことが、採用力を高める鍵となります。

スタートアップ企業に特化した採用戦略や成功のポイントについて知りたい方は、下記記事をご覧ください。

【関連記事】スタートアップの採用戦略を徹底解説!成功に導く5つのポイントとは?|Hitorime

【手法別】母集団を増やす15の具体的な方法

母集団形成には様々な手法が存在します。ここでは、代表的な15の手法について、それぞれの特徴を解説します。自社のターゲットや予算に合わせて、最適な手法を組み合わせて活用しましょう。

| 手法分類 | 具体的な手法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 広告・媒体系 | 求人広告媒体 | 幅広い層にアプローチ可能だが、コストがかかる。 |

| Web広告 | ターゲットを絞った広告配信が可能。運用ノウハウが必要。 | |

| エージェント系 | 人材紹介サービス | 成功報酬型が多く、効率的だが手数料が高め。 |

| ダイレクト系 | ダイレクトリクルーティング | 企業から直接アプローチできる。攻めの採用が可能。 |

| SNS採用 | 企業のリアルな姿を発信しやすい。長期的な運用が重要。 | |

| リファラル採用 | 社員の紹介でミスマッチが少ない。インセンティブ設計が必要。 | |

| アルムナイ採用 | 元社員の再雇用。即戦力として期待できる。 | |

| 自社発信系 | オウンドメディア | 採用ブログなどで企業の魅力を深く伝えられる。 |

| 採用ピッチ資料 | 事業内容や組織文化を分かりやすく伝えることができる。 | |

| プレスリリース | 新規事業や資金調達のタイミングで企業の成長性をアピール。 | |

| イベント・オフライン系 | 合同説明会・イベント | 多くの求職者と直接コミュニケーションが取れる。 |

| ミートアップイベント | 特定のテーマで候補者と交流し、相互理解を深められる。 | |

| インターンシップ | 学生に就業体験を提供し、早期から関係構築ができる。 | |

| その他 | ハローワーク・大学 | 無料で利用できる。地域や学生に特化した採用に有効。 |

| 逆求人型サービス | 候補者からのアプローチを待つ新しい採用形態。 |

求人広告媒体を活用する

新卒向けのナビサイトや中途向けの転職サイトに求人情報を掲載する方法です。多くの求職者の目に触れるため、幅広い層からの応募が期待できます。

人材紹介サービスを利用する

人材紹介会社(エージェント)に求める人物像を伝え、合致する人材を紹介してもらう手法です。成功報酬型が一般的で、効率的に候補者と出会えます。

ダイレクトリクルーティングで直接アプローチする

企業がデータベースなどから候補者を検索し、直接スカウトメッセージを送る手法です。転職潜在層にもアプローチできる「攻めの採用」として注目されています。

リファラル採用で社員のつながりを活かす

社員に知人や友人を紹介してもらう手法です。紹介者を通じて企業のリアルな情報が伝わるため、ミスマッチが起こりにくいというメリットがあります。

スタートアップ企業のリファラル採用についてより詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。

【関連記事】スタートアップこそリファラル採用を!成功に導く具体的な手順と注意点を解説|Hitorime

SNS採用で企業の魅力を発信する

X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInなどのSNSを活用して、企業の日常や文化、社員の様子などを発信し、ファンを増やすことで母集団を形成します。

オウンドメディアで情報発信を強化する

自社で運営する採用サイトやブログなどで、社員インタビューやプロジェクトストーリーなどを発信し、企業の魅力を深く伝えます。

合同説明会やイベントに出展する

複数の企業が集まる説明会や転職フェアに参加し、求職者と直接コミュニケーションをとる方法です。企業の熱意を直接伝えられます。

Web広告でターゲットにリーチする

特定の属性や興味関心を持つユーザーに対して、SNS広告やリスティング広告を配信し、自社の採用サイトへ誘導します。

アルムナイ採用で元社員に再アプローチする

一度退職した社員(アルムナイ)とのネットワークを維持し、再雇用の機会を提供する手法です。企業の文化を理解しているため、即戦力として期待できます。

ハローワークや大学のキャリアセンターを活用する

地域の求職者や新卒学生を採用したい場合に有効な手法です。無料で求人を掲載できる点がメリットです。

ミートアップイベントを開催する

特定の技術やテーマに関心のある人を集めて、カジュアルな交流会を開催します。企業と候補者の相互理解を深める良い機会になります。

プレスリリースを配信する

新規事業の開始や資金調達などのニュースをプレスリリースとして配信することで、企業の成長性や将来性をアピールし、採用候補者の関心を引きます。

採用ピッチ資料を作成・公開する

会社の事業内容、ミッション、文化、働く環境などをまとめた資料を作成し、Web上で公開します。候補者が応募前に企業理解を深める助けになります。

インターンシップを実施する

主に学生を対象に、実際の業務を体験してもらう機会を提供します。優秀な学生を早期に発見し、関係を構築することができます。

逆求人型サービスに登録する

学生や求職者が自身のプロフィールを登録し、企業側がその情報を見てアプローチするサービスです。新しい出会いの形として広まっています。

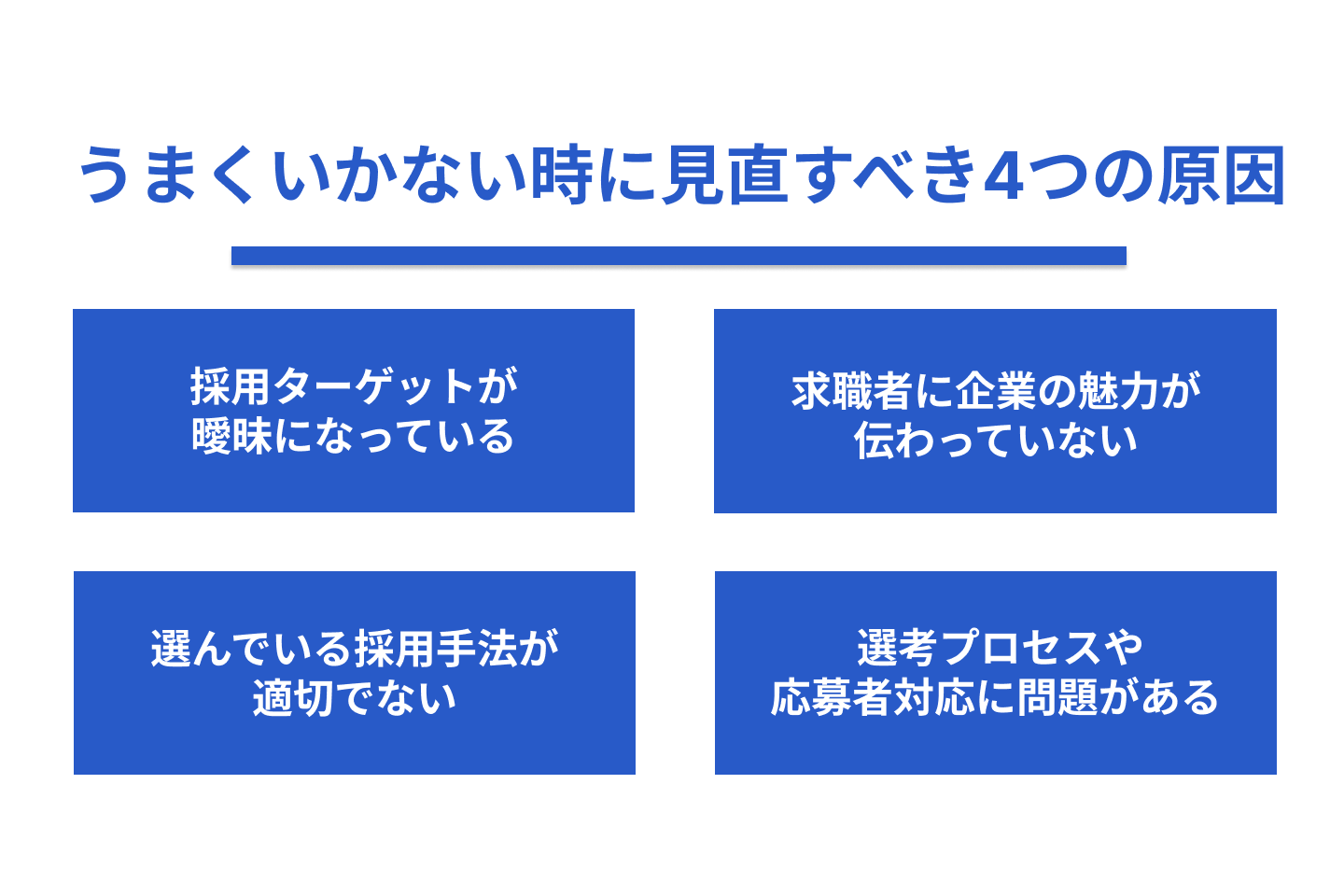

母集団形成がうまくいかない時に見直すべき4つの原因

様々な手法を試しても母集団形成がうまくいかない場合、その原因はどこにあるのでしょうか。見直すべき4つのポイントを解説します。

原因1:採用ターゲットが曖昧になっている

「コミュニケーション能力が高い人」といった抽象的な設定では、誰にも響かないメッセージになってしまいます。どのような経験を持ち、どのような価値観を大切にしている人物なのか、具体的に掘り下げて設定を見直す必要があります。

原因2:求職者に企業の魅力が伝わっていない

給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業のビジョンや事業の社会性、独自のカルチャーといった「働く意味」を伝えられているかを確認しましょう。候補者が「この会社で働きたい」と思えるような魅力の発信が不可欠です。

原因3:選んでいる採用手法が適切でない

採用ターゲットが利用していない媒体に広告を出しても効果は期待できません。ターゲットの行動を分析し、本当にその手法が適切なのかを再検討する必要があります。時には、従来の手法から新しい手法へ切り替える勇気も必要です。

原因4:選考プロセスや応募者対応に問題がある

応募から面接、結果通知までの一連の流れで、候補者に不誠実な印象を与えていないか見直しましょう。連絡の遅れや高圧的な面接態度は、企業の評判を落とし、母集団形成に悪影響を及ぼす可能性があります。

【新卒・中途別】母集団形成を成功させるポイント

採用ターゲットが新卒か中途かによって、母集団形成のアプローチは異なります。それぞれのポイントを解説します。

新卒採用における母集団形成のポイント

新卒採用では、多くの学生が就職情報サイトを利用するため、ナビサイトへの掲載が基本となります。それに加え、インターンシップやキャリアイベントを通じて早期から学生と接点を持ち、自社のファンになってもらうことが重要です。SNSなどを活用し、等身大の企業の姿を見せることも、学生の共感を得る上で効果的です。

中途採用における母集団形成のポイント

中途採用では、転職潜在層へのアプローチが鍵となります。従来の求人広告や人材紹介だけに頼るのではなく、ダイレクトリクルーティングや企業と候補者が直接繋がる逆求人型のマッチングサービスなどを活用し、企業側から積極的にアプローチする「攻め」の姿勢が求められます。

また、優秀な候補者ほど、複数の企業からアプローチを受けていることを忘れてはなりません。書類選考や面接日程の調整に時間がかかると、その間に他社に決まってしまう可能性があります。選考プロセス全体のスピードを意識し、候補者の熱量が高いうちに関係を深めていくことが、母集団の離脱を防ぐ上で非常に重要です。

弊社では限られたリソースでも効率的に求職者と出会える「1人目ポジション」特化のHitorimeという採用マッチングサービスを提供しています。Hitorimeでは、1人目ポジションというチャレンジングなポストに挑戦したい人材を、より早く、より効率的に繋がる事が出来ます。

採用リソースが限られており、母集団形成が難しいスタートアップ企業の皆様にも初期費用無料でコストを抑えてご導入いただけますので、Hitorimeについてさらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

採用担当者の方へ|Hitorime|CXO、事業責任者、1人目エンジニアなどの1人目ポジションの採用しか出来ない採用マッチングサービス

母集団形成の成功事例

ここでは、独自の取り組みで母集団形成に成功している企業の事例を2つ紹介します。

株式会社メルカリの事例

株式会社メルカリは、オウンドメディア「mercan(メルカン)」を通じて、社内の人やカルチャーを積極的に発信しています。社員一人ひとりのストーリーや会社の制度に関する詳細な情報を公開することで、候補者が入社後の働き方を具体的にイメージできるように工夫されています。これにより、カルチャーフィットを重視した質の高い母集団形成に成功しています。

サイボウズ株式会社の事例

サイボウズ株式会社は、現在「100人100通りのマッチング」を掲げ、個人の希望とチームの要求を調整する制度と、それを支えるオープンな企業文化を発信し続けています。採用サイトやイベント、メディア露出などを通じて、自社の価値観を明確に伝えることで、その考えに共感する人材を惹きつけています。結果として、独自のポジションを築き、優秀な人材の獲得に繋げています。

参考:サイボウズは「100人100通りの働き方」をやめます。社員数1000人を超えても、成長と幸福を両立させるための挑戦|サイボウズ式

まとめ

母集団形成は、採用活動の成否を決定づける重要なプロセスです。自社が求める人材を明確に定義し、そのターゲットに響く魅力を伝え、適切な手法でアプローチすることが成功の鍵となります。今回紹介した手順や具体的な方法を参考に、自社の採用活動を見直し、理想の人材獲得を目指してください。

スタートアップ採用で1人目人材を見つけるなら、Hitorimeがおすすめです。

1人目ポジション特化の採用マッチングサービスで、エンジニアやCxO、新規事業責任者など重要なポストの人材と効率的に出会えます。募集掲載からスカウト機能まで基本利用料は無料のため、採用活動をコストを抑えながら加速できます。